本作品は原民喜の作品『永遠のみどり』の名を冠していますが、当該小説作品の舞台化ではなく原民喜作品や評伝を基に再構成したオリジナル作品です。

本作品は原民喜の作品『永遠のみどり』の名を冠していますが、当該小説作品の舞台化ではなく原民喜作品や評伝を基に再構成したオリジナル作品です。

作・杉浦久幸 演出・鵜山仁

2025年、被爆から80年の節目の年に生誕120年を迎えた詩人・原民喜。どこまでも優しく、繊細で、無口で、自己主張するのが苦手。現代を生きる我々にも共感できる無垢な魂と、そんな民喜を愛した妻、ほおっておけなかった仲間達との物語。『母』『命どぅ宝』の杉浦久幸による渾身の書き下ろし。

2026年文化座新春公演!

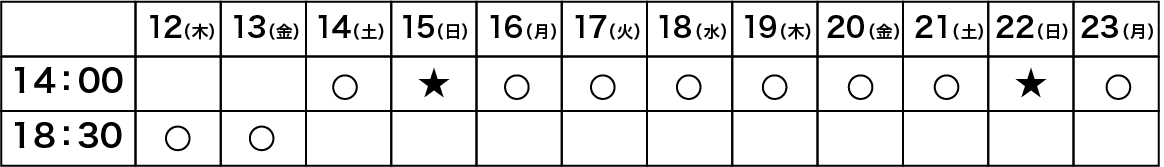

※開場は開演の30分前

★…公演終了後アフタートーク 【 15日 鵜山仁・白幡大介・藤原章寛】/22日 杉浦久幸・佐々木愛・米山実 】

●JR・日比谷線「恵比寿駅」西口徒歩3分

現在販売中!

一般 5,500円

夜割 5,000円 (18:30回のみ適用)

Uシート 4,500円 (前方端、一部見切れの可能性)

30才以下 4,000円 (劇団へ直接お電話ください)

高校生以下 3,000円 (劇団へ直接お電話ください)

サポーターズ会員 無料でご招待

友の会会員 4,000円

上記共にご同伴の方 5,000円

アプリダウンロード後チケットご予約

アプリ会員 5,280円 (日時席数限定)

※クレジット決済ご希望の方におすすめ

劇団文化座

TEL:03-3828-2216

(日曜・祝日を除く10時~18時)

MAIL:info@bunkaza.com

毎年三月十三日に「花幻忌の会」と呼ばれる原民喜を偲ぶ会が行われる。その世話人である作家の遠藤周作はその当日、浮かない顔をしていた。年々参加者が少なくなっていたからだ。

「原さんは決して忘れていい人じゃない」。

原民喜ーー広島、爆心地から数キロほど離れた実家で被爆し、その体験を小説「夏の花」に描いた。極端に口数が少なく、対人恐怖症とも呼べるほど人付きあいが不得手だったが、それでも彼の才能を愛した文学仲間に支えられ、また、見合い結婚で彼の妻となる永井貞恵のおおらかな愛情に包まれて、徐々に心を開いていく。ところが……

「花幻忌の会」が開かれて、遠藤は原民喜の人生を語り始める。

原民喜ー白幡大介

/kiyama1.jpg)

永井貞恵(民喜の妻)

祖田祐子ー(貞恵と2役)ー季山采加

/fujiwara.jpg)

遠藤周作(詩人、小説家)ー 藤原章寛

埴谷雄高(「近代文学」創刊メンバー)ー 米山実

/okinaga1.jpg)

長光太(民喜の中学時代からの親友・詩人)ー沖永正志

佐々木基一(貞恵の弟・文芸評論家)ー 桑原泰

/ida1.jpg)

山本健吉(民喜の慶大予科からの友人・文芸評論家)ー 井田雄大

佐藤春夫(民喜の大学の大先輩・詩人、小説家)ー 田中孝征

/kamino1.jpg)

丸岡明(「三田文学」編集者・小説家)ー 神野司

原家の長兄ー津田二朗

/sato1.jpg)

原家の次兄ー佐藤哲也

/takizawa1.jpg)

原家の末妹ー

瀧澤まどか長兄の妻ー姫地実加

/takamura1.jpg)

お手伝いさんー 高村尚枝

/ooyama1.jpg)

女中ー 大山美咲

/sakai1.jpg)

原家のお隣さんー酒井美智子

担ぎ屋の女ー五十嵐芹架

美術:乘峯雅寛

衣装:岸井克己

照明:古宮俊昭

音楽:高崎真介

音響:齋藤美佐男

舞台監督:鳴海宏明

制作:小林悠記子

再配布可能(著作権は放棄しておりません。画像切り抜き等改変は不可)

広島市生まれ。広島高等師範学校附属中学校時代から詩作を始める。慶應義塾大学文学部予科に入学。俳句や小説、ダダイズムの影響を受けた詩を発表する。慶大英文科に進み、左翼運動にも一時参加する。

卒業後、永井貞恵と見合い結婚し東京新宿柏木で夫婦生活を始める。貞恵は彼の文学を愛し、極度に寡黙な夫を助け励まし支えた。

結婚の翌年の1934年、千葉登戸(のぶと)に引っ越し『二人だけの暖かな繭の中にいるような』時間を過ごす。1944年、妻貞恵が結核に糖尿病を併発して死去する。翌年、空襲が激しくなる中、千葉から広島市幟町の生家に疎開。8月6日、爆心地に近いこの家で被爆する。

その時の被爆体験と妻との別れを、感傷ではなく、透明で静謐な文体で記録した小説『夏の花』を「三田文学」で発表。「このことを書きのこさねばらない」という決意と意志のもとで、淡々とした文体で事実を伝えようとした。その後も被爆した自分の悲劇を売り物にしない姿勢を貫いた。

1951年、中央線の吉祥寺・西荻窪間で鉄道自殺。

幼少期から物静か(極端に無口)で、人前で自己主張するのが苦手だった。詩や文学に深く沈潜し、感情を表に出さず、沈黙の中に燃えるような誠実さと優しさを秘めていた。

同年11月には、梶山季之らの奔走により、広島城址大手門前に記念碑が建立された。裏面の銅板には、佐藤春夫の追悼文がある。 1967年には原爆ドーム東に移設される。

碑には次の詩が刻まれている。

遠き日の石に刻み

砂に影おち

崩れ墜つ 天地のまなか

一輪の花の幻

最終行から、民喜の命日は花幻忌と呼ばれ、現在も行われている。

親族・友人19名に宛てた遺書があった。2025年8月には佐藤春夫宛の遺書が見つかった。「私は誰とも さりげなく別れて行きたいのです」と書かれてあった。

原民喜は広島市幟町の生家で被爆した。〈このことを書きのこさねばならない〉という、強い使命感にかられ、代表作となる「夏の花(3部作)」を発表する。

「原子爆弾の惨劇のなかに生き残つた私は、その時から私も、私の文学も、何ものかに激しく弾き出された。この眼で視た生々しい光景こそは死んでも描きとめておきたかつた。「夏の花」「廃墟から」など一連の作品で私はあの稀有の体験を記録した。/たしかに私は死の叫喚と混乱のなかから、新しい人間への祈願に燃えた。薄弱なこの私が物凄い饉餓と窮乏に堪へ得たのも、一つにはこのためであつただらう。」(「死と愛と孤独」)感傷ではなく、透明で静謐な文体で記録し、「被爆した自分の悲劇を売り物にしない」姿勢を貫き、淡々とした文体で事実を伝えようとした。原爆体験を文学として昇華し、原爆文学の象徴的存在として評価され、現在では原爆ドームの前に詩碑が建っている(広島城より移設)。

原民喜の文学は、少年時を回想したもの、妻貞恵を追慕したもの、被爆体験を軸にしたもの、の三つに大別できる。が、これらは、時代的に区分できるといったものではなく、原民喜の関心の中に同時的にあったものである。しかし世間や周囲の評価は戦前と戦後で別れており、『夏の花』以降の作品の再評価の高まりについていくようにに戦前の作品群にも脚光があたった。自身では戦前の作品を「死と念想にとらはれた幻想風な作品(『自画像』)と評していた。「一般には戦後はじめて登場した新進作家のように思われていたようだ。」(『死と夢』佐々木基一)しかし、民喜の17歳年下の親友、遠藤周作は民喜三十三回忌で広島を訪れた際「民喜を原爆文学のジャンルに閉じ込めないでほしい」との言葉を残した。

民喜の死の前後、広島で同人雑誌「天邪鬼」を主宰していた梶山季之は、「原爆に関する詩か、エッセイを寄せて欲しい」と面識があったとも言えないほどの存在だった民喜に手紙を送っていた。返信がないまま諦めていたところに自死の新聞記事を眼にしてショックを受けていた。ところが葬儀が済んだ頃、突然

民喜からの手紙が届いた。17通残された遺書のうちの1通で、大久保房男や佐々木基一が「この梶山季之というのは、誰なんだろう」と話し合いながら投函されたものであった。

「若き友へ

あなたに限らず、あの時のことを書きたがっている人を私は二三知っています。みんな書きたいのですね。私たちは何か胸を裂かれ眼を灼かれた想ひです。しかし、私はあなたに何も文学上の助言をすることができません。何故なら、私のやうな道をたどっていたら、餓死するからです。

それでもしよかったら、参考までに二三思ひつくことを申し上げませう。独自の作家にならうとするなら、やたらに師匠につかないことです。手本は故人の傑作のなかにあるはずです。手近なところでは、デッサンを正確に書いたり、短いものを上手く纏めることを心掛けたらいいでせう。どんな大作といへども、小さなものの累積にすぎません。

しかし、その作品をほんたうに精気あらしめているのは、その作家の背負っっている苦悩ーただ苦悩だけだと思へます。

しょせん文学は荊棘の路なのでせう。

これが私があなたに差上げる最初の、そして最後の手紙なのです。お元気で……』

(『「天邪鬼」の頃』梶山季之)

梶山はこの後、この遺書を中国新聞の記事にした金井利博とともに原民喜の詩碑建立に奔走することになる。

「その底を流れるやりきれない絶望と、激しい憤りと、一つの星の光のような小さな希望とは、この世紀に生きる総ての人間に共感できるものだと思う。」(『原さんいるか』丸岡明)

「若い読者がめぐりあうべき、現代日本文学の、最も美しい散文家のひとりが原民喜であると僕が信じていることである」(『夏の花』(新潮文庫)解説 大江健三郎)

原民喜が生きた戦前から戦後にかけての文人・作家達の関係性は濃密で独特であった。

昭和24年の夏、野間宏の詩集の合評会があり、その後「近代文学」「月曜書房」「世紀」の文人達が集まって野球の試合となった。その帰り道、「近代文学」の創刊メンバーの埴谷雄高、佐々木基一(民喜の義弟でもある)ら4人が「龍宮」で飲み始め、原民喜の話題となった。「そうだ。原さんはこのそばにいるんだね。呼んでこよう」となったが、一緒に飲んでいた女中さんが「もう十二時過ぎだから騒がせてはいけないと私(埴谷)をたしなめたが、私はきかなかつた。なにか会合があるとき、ひとりで黙つてのんでいる原さんのそばへ行つて、何時も意識的に喋りまくる癖が私にあつた。原さんの無口は、あたりのものにそんなふうにさせるところがあつた」。

「いや、酒を一緒にのむんだから、何時だっていいさ。案内してくれ」と女中さんに頼み、案内してもらうことにした。「私は、深夜の大通りが好きである。電車も人通りも絶えてしまつた深夜の大通りを歩いていると、世界の果てまで、何処まででも歩いてゆけそうな気がする」

一時過ぎに、能楽書林に着いた。能楽書林は能楽関係を中心とする出版社であるが、設立者の長男・丸岡明が復刊した「三田文学」の編集部もこのビルにあり、丸岡の厚意で民喜もこのビルの一室に住んでいた。偶然起きて読書をしていた丸岡の弟が、外で騒いでいる埴谷達に気がつき窓を開けた。その窓は硝子の上下窓で外側には上の方が切れた鉄格子がはまっていた、「丸岡さんの弟さんは勿論私と初対面で不審の色を浮かべたが、酔つていた私は、いきなりその高い鉄格子を乗り越えて部屋へはいりこんでしまつた。このことは、その後、丸岡家に埴谷雄高に関する伝説をこしらえてしまつたらしい」

家に上がり奥に入り込み風呂場に行き当たると、ちょうど民喜が風呂から上がったところだった。

「どかどかはいつてくる私に、原さんの特徴であるあの無口な微笑を浮かべながら、猿又の紐をしめているところであつた。そのころ、原さんは『鎮魂歌』を夜遅くまで書いていて、死を思うほど行きなやんでいたときであつた」

「私は、原さんを有無を云わせずつれだした。人通りのまつたくなくなつた神田の大通りを私がひとりで喋り原さんは微笑しながらついてきた。龍宮の二階では佐々木(基一)くんが心配しながら待っていた」

「また飲み始めると原さんは次第に元気になって珍しく言葉多く話し始めた。3時半頃まで話して、『じゃあ、』と元気よく帰って行った」

さすがに夜中にいきなり訪ね窓から家に上がり込むというのは当時においても非常識で「伝説」となってしまったが、あの当時の文人たち交遊がいかなるものであったのかがうかがえる。

「焼け跡の廃墟がまだ残つていたその戦後の時期は、知り合うとすぐ、かなり遠い距離でもまつたく気にせず互いの家を訪ね合うのが私達の慣わしで、吾国の歴史のなかでこの時期ほど私達の心と躯が若い弾性のゴムのように絶えずはずみ動いて、他人と何かを交換しあい、伝えあい、吸収しあつた時期はなかつただろう。私達はみな親しみあえそうな顔や言葉に飢えていたのである」(小説家・椎名麟三)。

※参考・引用文献『戦後の先行者たち 同時代追悼文集』埴谷雄高(影書房)

民喜は無口な少年であったが幼少期から寡黙だったというわけではない。小学生の頃の民喜は、人並みにやんちゃで、活溌に遊ぶ子どもであった。しかし、自分をかわいがってくれた父と姉が相次いで病没、さらに弟を亡くした民喜は言葉数を急激に減らしていった。中学時代の民喜は「原民喜は口が利けないのか、利きたくないのか、利きようを知らないのか、それは判らないが、手足もうまく動かせないのである。障害が機能にあるのではないが、たとえば回れ右とか歩調とれとかの動作、教練・体操のことごとくができない、という。だからその時間は教師・生徒たちのなぶり者にされ、嘲いとからかいと罵りのなかで、できない動作をくりかえさせる号令に、まちがいだらけの動作をくりかえし、無言できりきり舞いをつづけ、笑い声に包まれるのだ」(『三十年・折り折りのこと』長光太)という。

しかし文学を通じて熊平武二や長光太、銭村五郎という友人が出来る。そして慶應義塾大学予科に入学するため上京してからは山本健吉なども加わり、民喜は「世界」とかかわるきっかけをつかみ、人並みの道へと戻っていこうとする。友人たちとロシア文学を読み、詩を作り始め、ヴェルレーヌや室生犀星を読み同人誌『春鶯囀』回覧雑誌『四五人会雑誌』を発行する。人と話すには、友人を介してでないと話せないということもよくあったようだが、自分を変えていこうとしていた。そしてその友人たちと共に左翼運動に心を傾けていくようになっていった。

「長髪をうしろに垂らし、アブダラという高級煙草を吸い(当時五十本入四円五十銭)ヴェルレーヌが愛したアブサンを銀座に出て飲むというような、他愛ないダンディズムを彼も持っていた。」(『青春時代の原民喜』山本健吉)

「酒が入ると原民喜の舌はほどけて、無駄口のまねごともぎこちないなりに利くことができる。ある夜三田界隈でしたたか酔って、下宿をしめだされたことがある。するとあの電柱の支柱にでもしたものか、よくあるはすかいに伸びあがった電柱を、原民喜は怖れた風もなく登って、自分の部屋の窓にとりついてはいり、玄関を開けてくれたことがあった。酒がはいると下も手足も自在になるということは、すべての原因が心にあって、その凍傷で回路が断たれたのであろう。同じようないきさつで、宿をかりたことがあるが、その夜明かしの話でたがいに、その幼児期の心の破傷のことを考えあった。原民喜が上気して熱心にうなづく、窓が白んでから布団にもぐったが、このときから原民喜は見ちがえるほど打ちとけるようになる。原民喜の幼少期に鍵があるのだ」(『三十年・折り折りのこと』長光太)

原民喜が左翼思想に関心を持ち始めたのは慶大予科3年の頃、民喜が20、21歳の頃だった。中学時代からの友人・長光太や予科で友人となった山本健吉らとマルクス主義の文献に触れるようになる。その頃から民喜は昼夜逆転の生活で出席日数が足りず2年続けて留年し、なんとか慶應大学文学部英文科に進む。R・S(マルクス主義文献の読書会や宣伝活動)やモップル(弾圧された解放運動家に対する救援活動)に参加するようになり、民喜は日本赤色救援会に所属して、下宿を会合に提供したり、連絡活動なども行なっていた。山本健吉も同組織に所属して地区委員長なども務めていた。同じく左翼運動に傾いて行った友人の長光太は「原民喜にとってさらにもう一つの「出口」、世界への回路の回復への志向であり、自分の克服の道であった」と振り返った。

民喜は救援会本部にいた小原武臣からの指示で広島でのオルグ(勧誘活動)に向かい、胡川清という人物に日本赤色救援会の広島地区委員会を組織するよう求めた。広島で活動を始めた胡川だったが検束され、前後して民喜も検束された。短期間で釈放されたが、その後の胡川の裁判で喚問を受けたりした。この経験をきっかけに救援会を離脱し、運動を断念することになる。解放運動に共鳴したことは確かであったが、密告や裏切り、暴力の渦巻く運動の現実に恐怖と苦痛を感じたのも事実であった。この頃、公安の活動が過酷になっており、民喜が運動から離脱した2年後、小林多喜二が虐殺されている。

山本健吉は、人との応待ができない民喜に救援会の仕事ができるわけもないと、引き入れたりはしなかった。しかし、民喜の部屋を会合で利用するうち、自分の知らないところで連絡役をやらされるようになったと言い、後年山本から話を聞いた佐々木基一は「山本健吉さんがいつか話してたけど、街頭連絡かなんかで立っている原民喜は、真っ青な顔してたってね。これはもう絶対だめだと思った…」民喜はこの頃のことはほとんど語らず、書き残さなかった。貞恵も、義弟佐々木基一も民喜の死後まで知らなかったという。

結婚後、民喜は再び検束されている。とはいってもこれは運動に関わった結果ではなく、結婚後も昼夜逆転の生活を送る無職の原夫妻が近所から怪しまれた為だった。もちろん前年に小林多喜二の虐殺があったように左翼運動への弾圧が厳しくなっていったことも無関係ではなかった。結局2人は30時間ほどで釈放される。原夫妻の検挙と同時に、当時向かいに住んでいた山本健吉夫妻も検束され、19日間勾留された。山本は運動とは関係のない出版社に勤めていたが、左翼運動との関わりが精算されていなかった。そのために検束され、原夫妻はその巻き添えを喰ったもの、と考えていたが、実際は逆で原夫妻の「怪しい」生活への疑惑が先で、行き来のあった山本夫妻を検束してみたらこちらが大物であった、というのが真実だったようだ。しかし、貞恵と共に検束されたショックもあり、民喜は山本に対して絶交状を送り二人の友情は14年間、遠藤周作が仲裁に入るまで絶えることになる。共通の友人であり一度は二人の仲裁にも入った長光太は「ひどく感情的なうえに、原民喜のは片言のようなもので、判りにくかったが、石橋貞吉(山本の本名)の妻君の薮秀野君と貞恵さんとの感情の行きちがいが、ややこしくからまっていると判じた」とも述べている。

※参考・引用文献『原民喜 死と愛と孤独の肖像』梯久美子(岩波新書)/『三十年・折々のこと』長光太/『鼎談 原民喜』佐々木基一 大久保房男 遠藤周作

「初対面の挨拶をするが、ただ低く細い声で、あとかうとか聞きとれないほどの応えのようなものが帰ってくるだけである。(中略)覗き込まれた動物が、身をかたくして何時でも素早く逃げる支度をしている」【広島高等師範学校附属中学校入学の頃】(「三十年・折々のこと」長光太)

「憂鬱そのもののような青白い顔をして、誰ともうちとけず、何時も真黒な風呂敷を持って教室に出てくる男があって、この私の目に、何となく「天才らしく映ったのだった。それが原民喜なのだ」【慶大予科に入学の頃】(『青春時代の原民喜』山本健吉)

「とにかく一言もものも言わん」【原貞恵、見合いの後の一言】(『鼎談 原民喜』 佐々木基一)

「自分(民喜)一人でなんかことをやると、ちょっと常識で考えられないほど、へまなことをやっちゃうんだなぁ」【中野のアパートで詐欺にあったことを振り返って】(『鼎談 原民喜』 佐々木基一)

「夫人(貞恵)は二三度原君と一緒に来たようであったが、その後原君は一人で三月か半年に一度づつ遊びに来た。一人で来た時には少し私も当惑した。ほとんど物を言わないからである。含み声で「ええ、そうです」というようなことを言うぐらいの人であった」(「原民喜の思い出」伊藤整)

「彼は彼女を誘って来たのではなく、むしろ彼女に伴われて、それも小学生が母につれられて学校の先生の前に叱られに出たかのやうに見えた」(『原民喜詩集叙文』佐藤春夫)

「原君は突然、その部屋の私の前に現れた。だが殆んど口をきかなかった。要件だけを、非常に時間をかけたあとで、ぽつりと云った。(中略)訪ねて来ても、別に口はきかず、帰る時もなんの挨拶もなく、ふつと消えてゆくのだった」(『原爆と知識人の死』丸岡明)

「私のイメーヂのなかに浮かんでくる原民喜の前には、誰も坐っていない(中略)小柄な原民喜がたつた独りで坐っているという訳ではない(中略)そこには、輪をめぐらしたひとびとの姿が現れてき、そして、そのひとびとの輪の一歩うしろに、こころもち伏目になった透明な原民喜が坐っているのである」。

「原民喜の無口は圧迫的でなく、気づまりでない。そこにいるのが、透明な結晶体ででもあるように、ひとびとの気にかからぬ静謐なかたちで、彼はひとびとの脇にひつそりと坐っているのである」(『びいどろ学士』埴谷雄高)

「どこかいい下宿はないかと、僕に頼んだ。その頼み方が、また、例の一つ二つ種でもプッと吐き出すみたいな口のきき方だ。僕は別に人並み以上に親切な人間ではないけれども、すぐ引き受けて本気になって下宿を探した。」【吉祥寺の住居を紹介した】(「無償の愛」庄司総一)

「すなわち原さんの顔には、この前一度顔を合わせたにも拘らず、僕に対する親近とか親狎の色は全然あらわれていないのである。と言って、その反対のもの、警戒とか敵意の気配も全くない。(中略)表情はある。表情はあるのだが、対人的な表情でなく、いわば絶対的な表情なので、その表情で眺められているところの僕ははなはだ困り、どう言う表情をつくって対していいものやら、心の中でジタバタした。(中略)原さんは三十秒ほどその僕を見詰め、そしてふいと顔を外らし、黙って奥の方へ入っていった。だから僕はケシツブみたいに惨めになってしまった」(「その表情」梅崎春生)

「あの人の詩はほんの少ししか見ていませんが、分かります。あの人は作家であるよりも詩人です。詩人でたつべき人です。【草野心平、中原中也らによって創刊された現代詩の同人雑誌「歴程」同人に民喜が加わるように勧めて欲しいと長光太宛の手紙に記して】(「長光太宛の手紙」草野心平)

「われわれ全部自殺されて残ったものは、なんとなくおれが悪かったなぁ、おれがああすればっていう気持ちをみんな持ったわけですよ」(『鼎談 原民喜』 大久保房男)

「僕あての遺書あらばあるいは骨を刺すようなことを書いているかも知れない。しかし僕か長光太が君の傍にいたら今時やっぱりタバコを喫っているだろうと思う。」(『告・原民喜』熊平武二)

「私は自分が孤独であるのも嫌いだが他人がひとりぼっちでいるのを見るのもたまらない。だから私は彼の部屋で絶え間なく、しゃべり、騒ぎ、そして原さんはキョトンとしてこの喧騒な後輩を見つめて溜息をついているだけだった。(『原民喜』 遠藤周作)

「私は原さんの最後の六年間を知っているにすぎぬ。だが、その六年間の原さんの姿は、満身創痍となった一羽の小鳥がしかもなお、羽を動かし、生き続けようとしている姿に似ていた。」(『原民喜』 遠藤周作)

「すべての自殺は他殺だが、原民喜の自殺はその存在の内部から訪れた自然死だった」(『原 民喜』寺田透)

戦前の原民喜はその文学活動の場があまり大きくないこともあり(本人は左翼運動に関わって検束されているが)検閲とは結果的には無縁であった、しかし、より多くの人々に届くように、と創作を続ける多くの文学者と同じように無言の圧は常にかかっていた。しかし民喜が「三田文学」の「前線将兵慰問文特集」に寄稿したのは、「弟へ」の題で、燕の巣を見つけた話、貝売りの話、牛が歩く話、猫の話などで戦意高揚の要素を全く感じられない、日常を描いたものだった。民喜なりの抵抗であると考えられている。

そして戦後、原民喜の代表作『夏の花』丸岡明が編集長を務めていた「三田文学」から発表された。しかし本来ならば『原子爆弾』という題で佐々木基一、埴谷雄高らが創刊した「近代文学」に寄稿され、掲載されるはずであった。

創刊されたばかりであった「近代文学」からの依頼と民喜自身の意欲が重なり、1945年の末に「原子爆弾」と題された小説が「近代文学」佐々木基一のもとに、避難先の八幡村の民喜から届いた。「印象は非常に強烈で、創作欄に対して懐いていた不安をこの一編がまったく拭い去ってくれると喜んだものである」(埴谷雄高)が、占領政策による検閲が始まっており時事を扱う総合雑誌であった「近代文学」は事前検閲(完全に製本された状態で検閲を受け出版の可否を問う)が課せられていた。GHQの検閲に近い日本人に渡りをつけ下見をしてもらったが「全体として」検閲に通りがたいと返ってきた。しかし出版への意欲は衰えず、一度英訳してから逆輸入する、などの意見もでたが現実にはならなかった。

「近代文学」からの出版を諦め、他雑誌での掲載を模索する中、『夏の花』への改題や一部の削除を経て、丸岡明が編集長を務め、民喜自身も編集に加わっていた「三田文学」から発表された。改題の経緯は詳しくわかっていないが、一部の削除は丸岡との協議の結果であったようだ。

「『三田文学』が発刊禁止になっても結構だと云ふ結論を得た」【『原子爆弾』を読んで」】(「三田文学の復活」丸岡明)

「だから「三田文学」に出すときも、題名も『原子爆弾』から『夏の花』というさしさわりのない題にして、そっと出してみた」(佐々木基一)

※参考・引用文献『原民喜 死と愛と孤独の肖像』梯久美子(岩波新書)

『鼎談 原民喜』佐々木基一

『近代文学』埴谷雄高

『三田文学の復活』丸岡明

花幻忌会は原民喜の「遠き日の石に刻み/砂に影おち/崩れ墜つ 天地のまなか/一輪の花の幻」最終行から佐藤春夫が命名した原民喜を偲ぶ集いである。毎年3月13日の命日に催された。その最終行「一輪の花の幻」という詩句は妻・貞恵の経験に基づいている。少女のころ一度危篤に瀕したことのある彼女は、そのとき見た数かぎりない花の幻の美しかったことをよく民喜に話したことからきている。そして亡き妻への墓参りから始まる小説に『夏の花』と題をつけた。

冒頭の民喜の絶筆『碑銘』は丸岡明の提案により実際に建立されることになった詩碑に刻まれている。詩碑は当初広島城址の焼け爛れた石垣に嵌め込まれる計画であったが、城垣の前の道に建つこととなった。そして現在では原爆ドーム前に移設されている。

「いつも花幻忌に集まる人々は原民喜が自殺した原爆作家というので、原水爆反対のためとかセンチメンタルな気持ちで集まるのではない。みな原民喜と親しかったというよりは原民喜に何となく世話させられたという人が多い。この会が細々ながら続いているのは遠藤氏の力によるものだが、当時まだ学生だった遠藤氏が原民喜に世話になった唯一の人といえる」(『花幻忌という会』大久保房男)

「その会も十回になった時、こう人数が減っては終わりにすべきだろうかという話がでた時、草野心平氏が突然顔を真赤にして大声で怒鳴った。『来たいものだけくればいい。ぼくはいつまでも出る』私は原さんが羨ましかった。死んだあともこうして知己が命日ごとに集まって偲んでくれるような作家はかず多くない。『ぼくが死んでも、みんなこうして命日には集まってくれよなあ』と呟くと『馬鹿、誰がくるものか。お前なぞ死んだって』とたちまち皆から罵声が飛んできた。」(『原民喜』遠藤周作)

第一回目は留学中で不参加だった遠藤周作だが二回目以降の世話役となっていく、第四回の花幻忌ですでに「だんだん出席する人が減っていくのは寂しい。」と遠藤周作は書いている(『原民喜のいたずら』)が、2025年の現在でも東京花幻忌の会、広島花幻忌の会と活動を続けており広島花幻忌の会には民喜の次兄、守夫さんの息子時彦さんが顧問に就いていたが2025年3月に90歳で亡くなられている。